◆ 人民群眾多讀書,我們的民族精神就會厚重起來、深邃起來。要提倡多讀書,建設書香社會

◆ 讀書已深深融入習近平總書記的工作和生活之中,并逐漸化為治國理政的大智慧。從倡導“學習革命”到建設“書香社會”“書香中國”,可謂習近平總書記的“勸讀之道”

◆ 全民閱讀已上升為國家發展戰略,為實現中華民族偉大復興的中國夢提供強大精神動力和智力支持

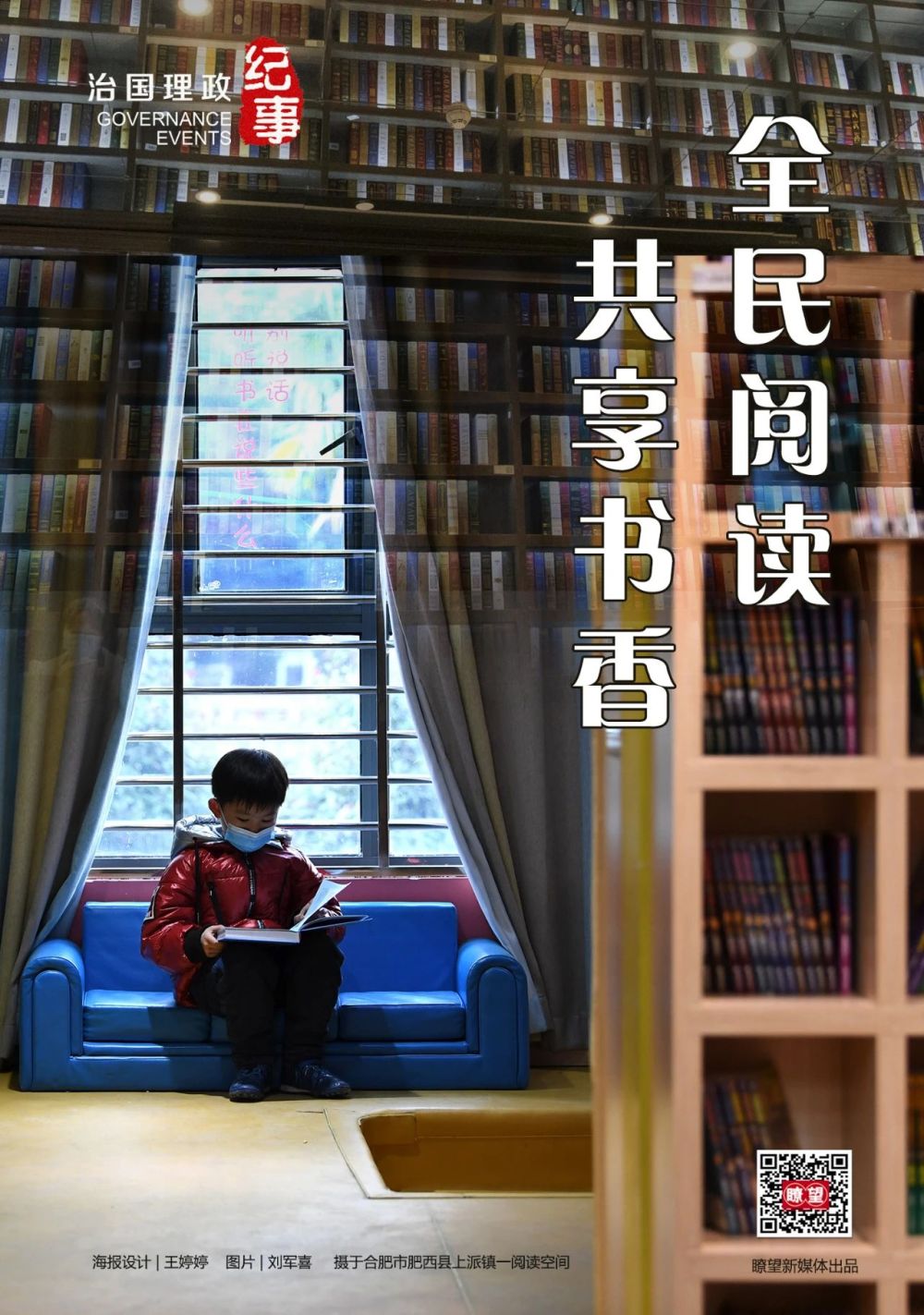

◆ 覆蓋城鄉的公共圖書館、實體書店、農家書屋,讓每個人都有條件共享書香

◆ 技術為翼,新閱讀形式和傳播形式,推動了更多優質數字化閱讀內容產出,給讀者帶來更多元的選擇

◆ 當全民閱讀蔚然成風,在文明的星空下詩意地棲居,是讀書人的幸福所在,也是中華民族的希望所在

◆ 延伸閱讀處附動圖:《人為什么要讀書》

全民閱讀 共享書香

“人民群眾多讀書,我們的民族精神就會厚重起來、深邃起來。要提倡多讀書,建設書香社會。”讀書,是習近平總書記的最大愛好,他多次講述與書籍的不解之緣,分享讀書學習的感悟,倡導建設書香社會、書香中國。

讀書可以讓人保持思想活力,讓人得到智慧啟發,讓人滋養浩然之氣。今年4月23日,是第26個世界讀書日。1972年,聯合國教科文組織向全世界發出“走向閱讀社會”的召喚,并于1995年宣布每年的4月23日為“世界讀書日”,提出“讓世界上每一個角落的每一個人都能讀到書”。

春暖花開,正值讀書好時節。在這個莎士比亞出生、塞萬提斯離世的日子,世界各國都會以不同方式慶祝讀書人、愛書人的共同節日。

中華民族始終是熱愛讀書的民族,在瑯瑯讀書聲中文明賡續傳承,中國也成為四大文明古國中唯一一個文化未曾斷層的國度。

如今,推廣全民閱讀,建設“書香中國”,猶如點亮一座燈塔、撒播一捧種子、開鑿一眼清泉。從持續加強頂層設計保障“有書讀”,到日益夯實硬件基礎、增加優質閱讀內容供給支撐“讀好書”,再到展開豐富多彩的閱讀活動引導“愛讀書”,氤氳書香飄滿中國。

“我愛好挺多,最大的愛好是讀書”

“我愛好挺多,最大的愛好是讀書,讀書已成為我的一種生活方式。讀各類書,我想這是一個終身的愛好。”2013年3月19日,在接受金磚國家媒體聯合采訪時,習近平總書記這樣說。

讀書這個愛好一直伴隨著習近平總書記。從梁家河的窯洞到清華大學的課堂,從基層工作到治國理政,一路走來,讀書是一種生活方式、一種工作責 任、一種精神追求。習近平總書記率先垂范、倡導讀書,多次在國內外不同場合講到閱讀,強調要愛讀書、讀好書、善讀書。

“一物不知,深以為恥,便求知若渴”。青年時代的習近平,對知識有著發自心底的熱切向往。上山下鄉的日子里,他隨身帶了滿滿一箱子書。為了借閱《浮士德》,他走了30里地。2013年5月,在參加五四青年節主題團日活動時,習近平總書記分享:上山放羊,他揣著書,把羊拴到山坡上,就開始看書。鋤地到田頭,開始休息一會兒時,他就拿出新華字典記一個字的多種含義,一點一滴積累。

曾與習近平住同一孔窯洞的中國醫學科學院研究員、博士生導師雷平生說:“在土窯洞里的煤油燈下,每天他(習近平)都要讀書到深夜。據我所知,上大學前,他就三遍通讀《資本論》,寫了厚厚的18本讀書筆記。”

2015年10月,在倫敦金融城市長晚宴演講時,習近平總書記感言:“年輕的我,在當年陜北貧瘠的黃土地上,不斷思考著‘生存還是毀滅’的問題,最后我立下為祖國、為人民奉獻自己的信念。”

之后,盡管政務繁忙,個人時間被大量擠占,習近平總書記還是“經常能做到的是讀書”。翻閱《之江新語》,關于“讀書”主題的就有四五篇。

2013年11月26日,習近平總書記來到山東曲阜孔府考察。在孔子研究院,桌子上擺放著展示孔子研究院系列研究成果的書籍和刊物,他一本本饒有興趣地翻看。看到《孔子家語通解》《論語詮解》兩本書,他拿起來翻閱,說:“這兩本書我要仔細看看。”

2019年9月,習近平總書記在給國家圖書館老專家回信中特別提到:“圖書館是國家文化發展水平的重要標志,是滋養民族心靈、培育文化自信的重要場所。希望國圖堅持正確政治方向,弘揚優秀傳統文化,創新服務方式,推動全民閱讀,更好滿足人民精神文化需求,為建設社會主義文化強國再立新功。”

“讀書已深深融入習近平總書記的工作和生活之中,并逐漸化為治國理政的大智慧。從倡導‘學習革命’到建設‘書香社會’‘書香中國’,可謂習近平總書記的‘勸讀之道’。”中共中央黨校(國家行政學院)一級教授韓慶祥說。

現代社會處于知識爆炸時代,新書籍、新知識層出不窮。據不完全統計,我國每年推出新書40萬余種。書海茫茫,如何選擇好書?

“廣大黨員、干部特別是高級干部要學好用好《共產黨宣言》等馬克思主義經典著作”“黨的歷史是最生動、最有說服力的教科書”“領導干部不管處在哪個層次和崗位,都應該讀點歷史”“我年輕時讀了不少文學作品,涉獵了當時能找到的各種書籍”“我們提到老子、孔子、孟子,想到的是《道德經》《論語》《孟子》;提起陶淵明、李白、杜甫,想到的是他們的千古名篇;說到柏拉圖、莎士比亞、亞當·斯密,想到的也是他們的《理想國》《哈姆雷特》《國富論》”……從馬克思主義經典著作到黨的歷史,從經史子集、唐詩宋詞到中外文學名著,從湯顯祖到莎士比亞,近年來,在國內外的多個場合,習近平總書記曾提到過100多本經典著作,開列出一張豐富、博大的書單。這既是他個人讀書生活的折射,也為如何讀好書提供了指南。

“在讀好書問題上,學習習近平總書記的讀書觀,可以遵循‘取法乎上’的選書觀,根據對象和工作需要而選擇讀書。”韓慶祥說。

在韓慶祥看來,

認真學習馬克思主義經典著作,是“不忘老祖宗”;

學習馬克思主義理論、特別是學習馬克思主義哲學,是“手有兩把刷子”;

深入學習中國特色社會主義理論體系,是“握好方向盤”;

學習黨的路線方針政策和國家法律法規,是“政治要過硬”;

學習古今中外優秀傳統文化書籍,是“守護傳家寶”;

領導干部要讀點歷史,是“注入清醒劑”;

讀做好工作所需要的各種知識書籍,是“煉就金剛鉆”;

讀實踐之書,是“讀好無字書”。

互動H5《與總書記做“書友”》。來源:新華社

最是書香能致遠

疫情期間,武漢一位特別的新冠肺炎患者在網絡走紅:即使身在病中,熱愛讀書的付小鋒在方艙醫院的病床上仍手捧書卷。“讀書哥”帶給人們閱讀的力量:閱讀是一種生活方式,在災禍疾病面前,更是可以隨身攜帶的心靈港灣。

書籍是人類文明的結晶,是人類進步的階梯。正如世界讀書日主旨宣言所說:“希望散居在全球各地的人們,無論你是年老還是年輕,無論你是貧窮還是富有,無論你是患病還是健康,都能享受閱讀帶來的樂趣,都能尊重和感謝為人類文明作出巨大貢獻的文學、文化、科學大師們,都能保護知識產權。”

一個人的精神發育史就是他的閱讀史,一個民族的精神內涵取決于這個民族的閱讀水平。

中華民族素有崇尚讀書的優良傳統與文化基因,講究讀書修身、耕讀傳家、詩書濟世。歷史上,“懸梁刺股”“鑿壁偷光”“然荻讀書”“韋編三絕”等勸學讀書的故事不勝枚舉,“立身以立學為先,立學以讀書為本”“讀萬卷書、行萬里路”“人家不必論貧富,惟有讀書聲最佳”的古訓,世世代代滋養國人。

現代社會,每個人都有條件共享書香,閱讀更可以思維互哺、融古匯今、豐富精神,民族文化血脈于此傳承、鼎新、弘揚。

書籍如同“精神食糧”。對個人來說,頭腦里沒有書籍,就好像鳥兒沒有翅膀。人的一生,牙牙學語時,在啟蒙畫冊里認識世界;校園求學時,通過教科書、課外書搭起文化階梯;進入社會后,或增長智慧,或寄托心靈,書都是豐富內心不可或缺的佳肴。

對國家而言,書籍是歷史文化、民族精神傳承的主要載體,也是文學藝術、科學技術、價值理念傳播的重要工具。特別是在互聯網技術飛速發展、信息交互與知識汲取效率迅速提高、文化內容呈爆炸式增長的當下,全民閱讀更可為創新、創造奠定群眾基礎與知識基礎。

從鄉村學校里認真苦讀的學童,到城市公共交通上抽空讀書的白領;從圖書館里細品墨香的紙質閱讀,到隨時隨地“一屏萬卷”的電子閱讀;從“讀書改變命運”的期盼,到“書中找尋詩和遠方”的追求……在閱讀中傳遞書香,傳承文明,是提高國民素質的重要途徑,既關系著一個人的思想境界,更關系到一個國家的興旺發達。

走進全民閱讀新時代

從2006年開始,中央宣傳部聯合相關部門共同開展全民閱讀活動。黨的十八大以來,黨中央、國務院高度重視全民閱讀。如今,全民閱讀已上升為國家發展戰略,為實現中華民族偉大復興的中國夢提供強大精神動力和智力支持。

2012年,“開展全民閱讀活動”寫入黨的十八大報告,成為建設社會主義文化強國的一項重要舉措;2014年至今,“全民閱讀”已連續8年寫入政府工作報告,“全民閱讀”作為國家意志得到推進;2016年,我國首個國家級“全民閱讀”規劃《全民閱讀“十三五”時期發展規劃》印發;2020年,中央宣傳部印發《關于促進全民閱讀工作的意見》,全面部署深入推進全民閱讀;2021年,“深入推進全民閱讀,建設‘書香中國’”寫入“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要。

“國民素質提升是文化強國最重要、最基礎的標志。閱讀既能讓人們更好地了解優秀文化、增加信心,提升社會文明程度,也有助于推動公共文化服務水平的提高,健全現代化產業體系。”中共中央黨校(國家行政學院)社會和文化教研部教授劉東超說,建設文化強國,要加強書香中國建設,夯實筑牢根基。

“一系列政策出臺意味著從國家層面對全民閱讀的頂層設計得到加強。推動全民閱讀、建設書香中國,已形成廣泛社會共識。”中華書局執行董事徐俊說,作為出版工作者,最大感受就是全民閱讀需求持續增長,讀書、愛書群體不斷擴大。

據統計,“十三五”期間,我國成年國民包括書報刊和數字出版物在內的綜合閱讀率升至81.1%,其中數字化閱讀接觸率升至79.3%,國民綜合閱讀率保持增長勢頭。

讓更多人享受公共閱讀服務

“我來東莞17年,其中來圖書館看書有12年。書能明理,對人百益無一害的唯書也……”廣東東莞圖書館,湖北農民工吳桂春在留言簿上寫下簡單而樸實的話語。每逢節假日或者工廠輪休日,他大多會在圖書館度過。

在城市,或是公共圖書館,或是西西弗、言幾又等“網紅書店”,如同精神驛站,吸引著市民前來讀書、交流。

“全民閱讀的內涵是什么?簡言之,就是人人喜歡閱讀、崇尚閱讀、把閱讀作為生活方式,是優質出版物的供給更加豐富、社會基礎閱讀設施更加完善、特殊群體基本閱讀需求得到更好滿足,是全社會形成愛讀書、讀好書、善讀書的良好風尚。”中國出版集團有限公司黨組成員、中國出版傳媒股份有限公司董事、副總經理于殿利說。

幾年來,變化潤物無聲。如今,全國已有400多個城市常設讀書節、讀書月等,每年吸引8億多讀者參與。

卵石墻、拱形窗,湖綠墻裙、彩繪玻璃,巨型書架、高科技電子屏與舞臺合攏形成中央閱讀區……2020年9月,在上海市黃浦區,法國梧桐掩映下的“思南文學之家”門口,數百名愛書人排起長龍。這是疫情發生后,“思南文學之家”重啟當日的情景。從諾貝爾文學獎得主勒克萊齊奧、奈保爾、莫言,到茅盾文學獎獲得者王安憶、賈平凹、畢飛宇……每周六下午,來自世界各地的作家、學者與愛書人在此相聚,共赴心靈之約。

上海的“思南讀書會”,只是全民閱讀活動如火如荼開展的一個縮影。“北京閱讀季”“書香中國·上海周”“書香荊楚·文化湖北”“南國書香節”“書香八閩”“三秦書月”“深圳讀書月”……據統計,目前我國所有省級行政區域都擁有精心打造的閱讀品牌活動,80%以上的縣區擁有各自“小而美”的閱讀品牌活動。特別是每年“4·23世界讀書日”,各地都會開展豐富多彩的閱讀活動,越來越多的國人參與進來。

近年來,國家不斷完善閱讀基礎設施,為全民閱讀創造條件。覆蓋大中小城市的3200家公共圖書館,12萬家實體書店,以及分散在城市各個角落的城市社區書屋、自動借書機、街頭閱報欄,為全民閱讀打下堅實基礎。還有一些地方推出“15分鐘閱讀圈”,讓讀者在步行15分鐘距離內就能享有閱讀公共服務設施。

書聲出茅廬,文氣滿郊墟。讀書,不只局限于城市,越來越多的農家書屋添書增香。

在江蘇省江陰市祝塘鎮河湘村,每到周六上午,農家書屋都會舉行“主題閱讀日”。這間擁有約2200冊藏書、30余種報紙雜志的農家書屋,全年免費向村民們開放。

在鄉村,農家書屋、社區書屋、鄉鎮綜合文化站、閱報欄等規模、數量不斷增加。目前,全國所有有條件的行政村都建設了農家書屋,基本上實現了村村有書屋,解決農民“讀書難、看報難”的問題。從東部沿海到西部邊陲,從北國極地到南疆島嶼……全國58萬余個農家書屋,成為慰藉農民心靈的精神家園。

不僅社會基礎閱讀設施更加完善,閱讀的內容供給也日益豐富。1978年,我國僅有百余家出版社、年出版圖書約1.5萬種;如今,全國有580余家出版社、年出版圖書約50萬種。

同時,我國圖書品種結構也日益優化、原創精品不斷涌現,一大批富有時代精神、講好中國故事,思想性與藝術性相結合的“中國好書”被推出,人們的選擇愈加豐富多元。

“也要看到,我國的閱讀條件與世界先進水平相比還有差距。”中共中央黨校(國家行政學院)教授辛鳴說。數據顯示,我國平均40多萬人擁有一家公共圖書館,與國際圖書館聯盟提出的“平均1.5公里范圍擁有一家圖書館,平均5萬人左右擁有一家公共圖書館”的標準仍有距離。同時,中國新聞出版研究院發布的第十八次全國國民閱讀調查結果顯示,2020年我國成年國民人均紙質圖書閱讀量為4.70本。這落后于日本的人均年讀書40本、以色列的人均年讀書60本。

多位受訪專家表示,進一步推進全民閱讀還面臨挑戰。例如,近年來,基層閱讀設施得到可觀發展,但公共圖書館發展還存在總量不足、東西部地區發展不平衡、公共文化服務資源總量偏少等問題。特別是農家書屋建成后,還需進一步提升使用率、圖書更新率,增強與農民群眾需求的匹配度。

“這需要有關部門進一步加大公共文化投入,特別是對農村和中西部地區的投入,推進基本公共文化服務均等化。”于殿利說。

“讀書月、讀書周、讀書節等全民閱讀活動的內容、載體和形式也可更豐富、新穎,增添吸引力。”在劉東超看來,全民閱讀活動的覆蓋面、影響力、活動形式等還需進一步創新提升。

4月21日,市民在湖南省邵陽市松坡圖書館桃花源分館讀書 曾勇攝/本刊

從“一卷在手”到“一屏萬卷”

翻開秦兵馬俑畫冊,屏幕上立即展示出各種秦俑立體造型;戴上VR眼鏡,便可漫步于“網紅書店”實景中,體驗陳設空間之美,挑選購買喜愛的知識內容與產品;使用5G技術,隨時隨地就能獲取超高清無損音質的聽書資源,甚至在全息、全場景中獲得分角色、分場景的沉浸式AI聽書體驗……

萬卷書觸手可及,萬里路不再遙遠。隨著5G、人工智能(AI)、增強現實(AR)、虛擬現實(VR)、云計算等新技術迅速推廣,數字化信息內容在網上海量生成、流動式發散、分享式體驗,閱讀突破了時空限制,讀書逐步從紙上轉移到屏上。

“技術為翼,新閱讀形式和傳播形式,推動了更多優質數字化閱讀內容產出,給讀者帶來更多元的選擇。”于殿利說。

中國新聞出版研究院院長魏玉山這樣分享他的閱讀體驗:通過電子閱讀器閱讀《資治通鑒》《魯迅全集》,檢索段落、查閱生字更加簡便。

數字化技術豐富了閱讀方式,降低了閱讀門檻,讓人們有更多的閱讀選擇。在第七屆中國數字閱讀大會上發布的《2020年度中國數字閱讀報告》顯示,2020年,中國數字閱讀用戶規模為4.94億,人均電子書閱讀量9.1本,人均有聲書閱讀量6.3本。

“一屏萬卷”的閱讀新風尚也帶動產業繁榮發展。據統計,2020年中國數字閱讀行業市場整體規模為351.6億,其中大眾閱讀市場規模326.7億,是產業發展的主導力量。

為推動數字閱讀產業發展,多地已出臺扶持政策。例如,海南整合資源打造數字閱讀平臺,推出數字館藏資源、數字農家書屋、電子閱報屏,拓寬了數字閱讀渠道;浙江提出,充分發揮杭州國家數字出版產業基地集聚效應和中國網絡作家村優勢資源,不斷推動浙版網絡文學走精品化、高質量發展之路。北京、上海、四川、江蘇等地也針對扶持網絡文學創作、拓展在線文娛產品鏈出臺鼓勵政策。

遍布全國各地的農家書屋,也已有十多萬家通過數字化建設或改造,從“有什么讀什么”轉變為“農民點單、按需定制”,從單一的書本升級為百萬種數字閱讀內容。

“數字化閱讀的增長讓信息快速普及,既有助于消弭城鄉之間的閱讀鴻溝,也能消弭文化程度差異造成的信息接觸差異。”魏玉山說。

讓人人想讀書、人人能讀書、人人讀好書

“我走了很遠的路,吃了很多的苦,才將這份博士學位論文送到你的面前。二十二載求學路,一路風雨泥濘,許多不容易。……把書念下去,然后走出去,不枉活一世。”近日,一篇中科院博士論文的致謝部分在網絡刷屏,感動無數網友。論文作者叫黃國平,畢業于中科院自動化研究所。他一路從生離死別、貧窮等荊棘之路跋涉而來,在讀書學習中尋找信念之光,路越走越寬。

讀書讓精神之花繁茂芬芳。何以“讀書致樂”?多位受訪專家說,全民閱讀本質是培養國民尊重知識、終身學習的文化自覺性,力求久久為功、長期浸潤。

第一,全民閱讀具有典型的公益性特征,需發揮政府主導作用,并充分調動社會積極性,進一步加快覆蓋城鄉的全民閱讀推廣服務體系建設。

在設備條件方面,建議加強閱讀平臺建設。“在城鄉居民生活區域可布設更多閱讀設施,如城鄉圖書室、社區書屋、農家書屋、智慧借閱終端等,進一步科學化布局公共閱讀空間。”劉東超說。

“無論城鄉,如果步行2~3公里,就找到一個看書、買書的地方,那么我們的閱讀基礎設施就可以稱得上比較完善了。”魏玉山說,要讓圖書館、社區書屋、農家書屋建設完善,讓閱讀成為人們生活、社交的一部分。

在多位受訪專家看來,搭建數字閱讀平臺是個重點。“既要全面推進傳統閱讀行業融合發展和轉型升級,例如,試水直播售書、線上領讀、直播課程等閱讀推廣模式;也要盡快全面升級改造傳統公共閱讀空間的數字化閱讀服務設施,搭建網上閱讀平臺,線上線下聯動,從而輻射、影響和服務更多讀者。”于殿利說。

在內容供給方面,建設書香社會、書香中國,書是基礎,需要進一步加強內容創新,提升內容質量,加快高質量出版物、電子閱讀產品的內容供給。

中國出版協會理事長、原新聞出版總署署長柳斌杰認為,一方面,可圍繞傳承創新傳統優秀文化、弘揚革命文化、發展紅色文化、創造中國特色社會主義文化等方面內容,提高出版內容質量,創作出有世界影響力的優秀作品。另一方面,吸收引進世界上最先進的科技、文藝,打造精品力作。

同時,需要關注特殊群體閱讀需求。“全民閱讀深入開展,離不開閱讀均等化服務提升。”辛鳴說,面向殘疾人、進城務工人員、農村留守兒童、貧困農村地區群眾等特殊困難群體的閱讀需求,應加大公共文化投入,發展公益閱讀,提供更有針對性的服務,讓每一個想讀書的人都能有書讀。

第二,全民閱讀離不開全社會濃郁的氛圍。“在鄉村,可以農家書屋為平臺引領鄉村閱讀風尚,提升書屋服務效能;在城市,可借助社會力量舉辦讀書會、讀書講堂,開展形式多樣、富有特色的閱讀活動。”辛鳴說。

“全民閱讀是一項培育國民閱讀習慣的長期工程,營造‘人人想讀書、人人能讀書、人人讀好書’的書香氛圍,需要各方面共同努力。愛讀書要從娃娃抓起,從源頭做起,幫助更多青少年從小養成閱讀習慣,真正在閱讀中找到樂趣。”于殿利說。

全民閱讀還需要更多的專業指導,從而縮小國民閱讀數量、閱讀習慣、閱讀能力等方面與發達國家間存在的差距。受訪專家建議,可培養建立專業閱讀推廣人隊伍及公益閱讀推廣人志愿者隊伍,定期開展薦書、評書活動。并考慮設立城鄉閱讀指數,把閱讀指數納入文明城市、文明單位、文明社區、文明村鎮、文明家庭考核指標體系。

“特別是黨政領導干部,要帶頭多讀書、讀好書,爭做閱讀習慣養成的表率。”辛鳴說。

第三,從更深遠的角度看,健全的法治體系能護佑保障全民閱讀的高質量發展。近年來,隨著公共文化服務保障法、公共圖書館法、出版管理條例等法律法規的相繼實施,全民閱讀、農家書屋已有了法律保障。江蘇、湖北、深圳等多個省市已先后出臺地方全民閱讀法規。

走進全民閱讀新時代,需要全面推進文化立法,提升文化執法水平。受訪專家建議,加快著作權法修訂進程、出臺文化產業促進法,完善健全相關法律法規;并推動出版、互聯網、文化綜合管理和文化市場執法的體制機制完善,提升依法行政和文化市場執法水平。

“全民閱讀,靜水流深,培養一個民族的閱讀習慣需要持之以恒的努力。”辛鳴說,“世界讀書日”只有一天,但閱讀應深入每一天。當全民閱讀蔚然成風,在文明的星空下詩意地棲居,是讀書人的幸福所在,也是中華民族的希望所在。(記者 馮瑛冰 袁元 張康喆)

延伸閱讀

人為什么要讀書

多多少少姐弟倆的故事,給你答案。

春來踏青 少少和多多逛公園

關于 [ 航天人 ]

玉兔登月啦

新年立志

新年伊始,告訴自己

今年的目標一定要實現

關于 [ 誠信 ]

談好的合同

怎么就撕了

關于[ 挑戰 ]

生活中總會遇到難題

關于 [ 品行 ]

一起參與廉政文化進村活動

沙漠變綠洲

去毛烏素實地調研

少少最后對多多感嘆

瞭望新媒體出品

文案|唐朵朵

繪圖|喻千桓

攝影|王婷婷 |